Korrosionsschäden an RohrwerkstoffenIn der Trinkwasserinstallation werden für Rohrleitungen Kupfer, innenverzinntes Kupfer, verzinkter Stahl, nicht rostender Stahl sowie Kunststoffe eingesetzt. In Regelarmaturen werden kupfergebundene Werkstoffe, wozu Rotguss und Messing zählen, verwendet. Der Einsatz verschiedener Werkstoffe entspricht den Regeln der Technik. So können Rohre aus Kupfer, innenverzinntem Kupfer und nicht rostendem Stahl miteinander kombiniert werden. Ein Kombination von verzinktem Eisen mit anderen metallenen Rohren ist aus Gründen erhöhter Korrosionswahrscheinlichkeit nicht uneingeschränkt möglich und nicht zu empfehlen. Die Korrosion von Metallen ist eine elektrochemischer Vorgang. Die Metalle gehen als Kationen durch Oxidation an der Anode in Lösung. Als Gegenreaktion muss an der Kathode eine Reduktion Sauerstoff erfolgen. Dies ist die Reduktion von Sauerstoff zu Hydroxilionen (OH-). Fehlt Sauerstoff, so werden andere Stoffe reduziert, z.B. Nitrat zu Nitrit oder Ammonium sowie Hydronium-Ionen (H3O+) zu Wasserstoff. Entscheidend ist das elektrochemische Potenzial der beteiligten Reaktionspartner. So ist für Kupfer und Zinn nur der Gehalt an Sauerstoff entscheidend. Neben diesen elektrochemischen Grundreaktionen spielen für das Ausmaß der Korrosion in der Praxis kinetische Vorgänge eine große Rolle. Sie werden durch Deckschichten gehemmt, so dass die Bildung oder Zerstörung von Deckschichten immer beachtet werden muss, um Schadensfälle zu beschreiben oder Korrosion zu bekämpfen.

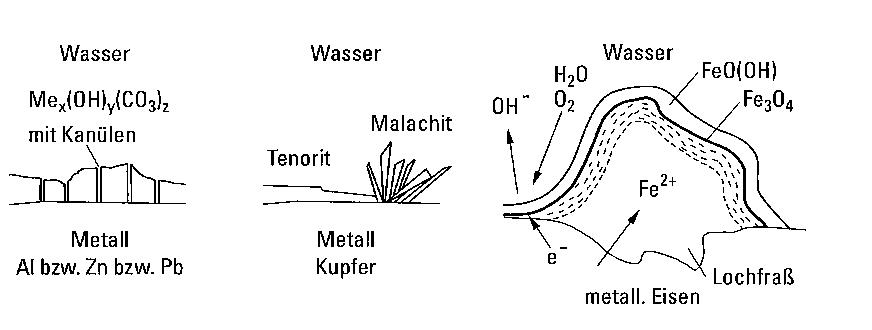

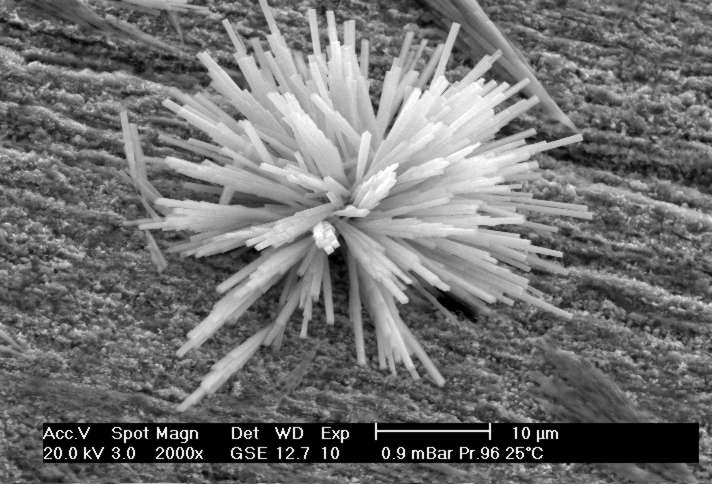

Verzinkte EisenwerkstoffeHinsichtlich der Werkstoffkombination sind bei verzinkten Eisenwerkstoffen insbesondere die Bimetallkorrosion (auch Kontaktkorrosion) sowie die kupferinduzierte Lochkorrosion zu berücksichtigen. Einen wichtigen Einfluss haben der Sauerstoffgehalt, die Leitfähigkeit und der Salzgehalt des Wassers. Zur Vermeidung von kupferinduzierter Lochkorrosion ist zu beachten, dass Leitungen und Bauteile aus Kupfer, Kupferlegierungen und verzinntem Kupfer in Fließrichtung nicht vor solchen aus verzinkten Eisenwerkstoffen angeordnet werden dürfen (sog. “Fließregel”). Bei der Schutzschichtbildung in Kupferrohren gehen in geringer Menge Kupferionen in Lösung, die sich dann auf den Stahlleitungen anlagern können und zum Kupfer induzierten Lochfraß führen. In Zirkulationssystemen ist eine Mischinstallation generell nicht zulässig. In Warmwassersystemen ist auf verzinkte Eisenwerkstoffe auf Grund erhöhter Korrosionswahrscheinlichkeit generell zu verzichten. Dies zeigt sich in Form von Blasenbildungen. KupferKupfer bildet leider keine dichten Deckschichten wie etwa Aluminium, Blei oder Zink. Bei Stagnation kommt die Korrosion nicht etwa wegen der Dicke der Deckschichten zum Stillstand, sondern dadurch, dass der gelöste Sauerstoff aufgebraucht wird. Bei Kupfer ist hinsichtlich der Schäden zu unterscheiden zwischen Lochkorrosion im Kaltwasser und Lochkorrosion im Warmwasser. Generell sind die Schäden im Kaltwasser mit Einführung des Hartlötverbotes stark zurück gegangen. Korrosion im Warmwasser tritt nur bei sehr weichen und sauren Wässern auf, die so eigentlich nicht mehr abgegeben werden dürfen und sehr selten sind. Neben der Lochkorrosion gibt es noch Flächen- und Erosionskorrosion. Der Korrosion entgegen wirken Schutzschichten, die sich auf den Leitungen bilden. Dabei gibt es einen ständigen Aufbau und Abbau der Deckschichten, so dass Cu nicht nur aus dem Rohrmaterial sondern auch aus den Deckschichten herausgelöst werden kann. Die Deckschichten bestehen aus Cuprit und Malachit. Das lösliche Cuprit (Cu2O) ist ein rot-brauner Film. Es hemmt die Korrosion praktisch nicht. Das schwer lösliche Malachit (Cu2(OH)2CO3) sind blau-grüne Kristalle, die sich auf der Rohroberfläche ablagern. Wo sich eine dichte Malachitschicht bildet, gibt es keine Probleme bei der Stagnation des Wassers in Kupferrohren. Malachit ist nicht mit Grünspan zu verwechseln! Weiterhin gibt es noch das weniger lösliche Tenorit (CuO), das zumindest die kathodischen Bereiche belegt und die Reduktion des Sauerstoffs hemmt und damit indirekt die Korrosion dämpft. Welche Mineralform sich im Wasser bildet, ist stark vom pH-Wert, dem gelösten organischen Kohlenstoff (DOC) und vom Sauerstoffgehalt abhängig. Das Stabilitätsdiagramm zeigt die Bedingungen, unter denen sich die Mineralformen bilden.

Abb.: Stabilitätsdiagramm für Kupfer (Dallmann, J, 2005)

Abb.: Schema zu den Teilprozessen bei der Flächenkorrosion des Kupfers (Merkel, T, 2003)

Abb.: Malachitaufwachsung im korrodierten Kupferrohr nach 92 Betriebstagen (Merkel, T, 2003) Beeinträchtigung der Trinkwasserbeschaffenheit durch KorrosionsschädenRostwasserRostwasserprobleme sind die von Kunden am häufigsten festgestellten Beeinträchtigungen der Wasserbeschaffenheit. Diese sind allein unter ästhetischen Gesichtspunkten - nicht aber unter gesundheitlicher Relevanz - zu sehen. Die Rostwasserbildung führt zur Braunfärbung und Eintrübung des Wassers, wird durch den Verbraucher sofort bemerkt und führt zu Schäden an Waschbecken, Armaturen und schlimmstenfalls zum Verderb einer ganzen Waschmaschinenfüllung. Sie ist die Folge von ungünstigen Betriebsbedingungen von Installationen mit verzinktem Stahlrohr. Die Probleme sind meist kurzzeitig und können durch Spülung behoben werden. Rostwasser steht nicht im Zusammenhang mit örtlichen Schäden, wie Loch- oder Muldenkorrosion. Rostwasser tritt auch verstärkt in Warmwassersystemen auf, was durch Zirkulationsleitungen und Warmwasserspeicher noch verstärkt wird. In den speichern kommt es zur Sedimentation und bei plötzlich erhöhten Wasserentnahmen kommt es zum schlagartigen Austrag mit deutlicher Braunfärbung. Dies führt immer wieder zu Beschwerden bei den Wasserversorgern. Für die Wartung des Warmwassersystems ist aber einzig der Hauseigentümer verantwortlich. SchwermetallabgabeDie Konzentration der Schwermetalle Kupfer und Blei kann in der Hausinstallation durch Korrosion ansteigen. Blei - Der Werkstoff Blei wurde früher sehr verbreitet für die Installation und die Herstellung von Hausanschlüssen verwendet. Auch wenn eine Großzahl der Wohnhäuser in den letzten Jahren saniert wurden, so befinden sich immer noch Installationen aus Blei im Einsatz. Ebenso gibt es noch Anschlussleitungen aus Blei. Diese werden aber durch die Wasserversorger planmäßig beseitigt. Der Prozess soll bis 2013 mit Inkrafttreten des verschärften Bleigrenzwertes von 0,01 mg/l abgeschlossen sein. Die Bleikonzentration im Wasser ist abhängig vom pH-Wert, der elektrischen Leitfähigkeit und dem Hydrogencarbonatgehalt sowie dem Sauerstoffgehalt. In weichem, gering gepufferten Wässern bringt die pH-Wertanhebung eine Verbesserung der Bleiwerte, während bei härteren Wässern der pH fast keinen Einfluss mehr hat. Einen großen Einfluss hat auch der Rohrdurchmesser. So steigt der Bleigehalt bei dünnen Rohren mit 10 mm Durchmesser deutlich schneller an, als in stärkeren Leitungen. Blei bildet Deckschichten, das sogenannte Bleiweiß. Die Bleideckschicht ist leider soweit löslich, dass bei Stagnation des Wassers in Bleirohren der gesundheitliche Leitwert von 10 µg/l überschritten wird. Ansonsten erfüllt Sie alle Bedingungen für hervorragenden Korrosionsschutz. Der Werkstoff Blei ist sehr langlebig (leider). Kupfer - Die Kupfer- und Schwermetallabgabe aus den Installationsmaterialien ist stark von den Legierungen und der Wasserbeschaffenheit abhängig. Einflüsse haben die Härte, der pH-Wert, der TOC und der Salzgehalt. Für Legierungen für Formstücke und Armaturen wurden in der DIN 50930 Teil 6 Grenzwerte für die Gehalte an Schwermetallen festgeschrieben. Als Einsatzgrenze für Kupfer ist die folgende Bedingung zu erfüllen: pH >= 7,4

|

|||||||||||||||||||||||||||